Ruine des ehemaligen Klosters Tuterø

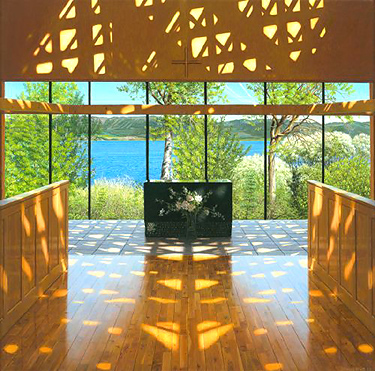

Das neue Zisterzienserkloster in Tautra. Eingang unter dem Kreuz, Kapelle rechts.

Knapp 2 km

entfernt von der Ruine des ehemaligen Klosters Tuterø, einer 1207

gegründeten Zisterzienser-Abtei, errichteten 1999 amerikanische

Zisterzienserinnen aus Iowa zusammen mit norwegischen Nonnen das Tautra

Mariakloster auf der Insel Tautra im Trondheimfjord. Inzwischen leben

dort – nach den Satzungen der Trappisten – bis zu 18 Nonnen

unterschiedlicher Nationalität, die das „labora“ auf spezielle Weise

erfüllen. Sie produzieren nicht Likör wie die Mönche der Abtei Mariawald

oder Bier und Käse wie im Kloster Orval: Sie sichern ihren

Lebensunterhalt durch Herstellung und Verkauf handgefertigter Cremes und

Seifen.

Erfreulicherweise

haben die Schwestern auch Kombinationen wie Flieder-Kamille oder

Haferflocken-Vanille im Angebot, wobei ihnen als Markenzeichen der

Austernfischer dient, dessen Gefieder dem Habit der Zisterzienserinnen

gleicht. Kommentar von Chestertons Pater Brown: "Humor ist nichts

anderes als eine Erscheinungsform der Religion - nur wer über den Dingen

steht, kann sie belächeln."

Ihre

Erzeugnisse werden auf der heimischen Insel vertrieben, aber auch in

Deutschland(Caritasverband Iserlohn e.V.), in Großbritannien

(Ampleforth Abbey Trading Ltd., York) und in den USA (Monastery

Greetings, Cleveland). Man ist damit eingebunden in die 900jährige

Tradition der Zisterzienser, deren „… et labora“ bereits im Mittelalter

zu überregionalem Handel und einer erstaunlichen Produktpalette führte.

Seit 2006 leben

und arbeiten die Nonnen in neu erstellten Gebäuden. Herz- und Glanzstück

des 80 x 30 Meter großen Klosterareals ist die Kirche, in der die auf

Augustinus´ Hommage an das Tageslicht zurückgehende Forderung der

Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert, in Kirchen allein „weißes Licht“

zu erlauben, in neuer (nordischer) Architektur realisiert wurde. „Gott

ist Licht“, heißt es bei Bernhard von Clairvaux. Während die

mittelalterlichen Basiliken der Zisterzienser vor allem über die

Bogenfenster oberhalb der Dächer der Seitenschiffe beleuchtet wurden,

fällt, ja, stürzt das Licht hier durch das Glasdach, segmentiert

vermittels der Holzbalken einer transparenten Dachkonstruktion, so daß –

deutlich zu sehen auf Fotos im Internet – auf den glatten Holzböden und

Wänden in großer Menge grelle geometrische Reflexe entstehen, was

partiell zur Entgrenzung des Raumes führt.

Jahreszeit, abhängig auch von Sonnenstand und Wetter – fortwährend

andere Facetten der landschaftlichen Schönheit zum Vorschein bringt:

Lebenselixier für die Nonnen, „denn die Schönheit ist ja“, so Schwester

Hanne-Marie in einem Rundfunk-Gespräch und höflicherweise auf deutsch

formuliert, „eine der Charakteristiken von Gott.“

Altarbereich mit Kerzenhalter (links), Ambo und Ikone (rechts)

Dem „weißen

Licht“ ebenso wie der Schönheit der Außenwelt gegenüber offen zu sein!

Um beide Komponenten dieser theologisch-architektonischen Konzeption

optimal zur Geltung zu bringen, wählt Schwering einen genau

austarierten, nahe der Symetrieachse liegenden Blickpunkt im mittleren

Teil der Kirche. Zum einem rückt damit die Landschaft optisch näher; sie

wird sichtbar in ihren Form- und Farbdifferenzierungen und entfaltet –

im wortwörtlichen Sinn – eine heitere Eindringlichkeit, die sich mit

jeder Wendung nach draußen zu erneuern, zu verstärken scheint.

Unterstützt wird dieser Prozeß durch einen radikalen Eingriff: Einen

Teil des Interieurs, d.h., eine Ikone, den Ambo und Kerzenhalter sowie

eine Christusfigur in der Nähe des Altars hat Schwering „weggeräumt“, so

daß sich nicht nur eine weite, unverstellte Sicht auf den Fjord ergibt,

sondern auch ein pures Raumerlebnis vermittelt.

Denn gleichzeitig kommen über diesen Blickpunkt nur der Mittelgang des

Sanktuariums – beidseitig begrenzt durch die Balustrade des Chorgestühls

– und die Wand an der Stirnseite über der Fensterfront ins Bild, auch

hier, noch einmal: ohne die

rituellen Accessoires.

Durch die Reduzierung der Reflektionsflächen

verringert sich die Anzahl der Spiegelungen und damit auch die flirrende

Helligkeit. Die auf einigen Fotos zu bemerkende Entgrenzung des Raumes

(s.o.) unterbleibt. Vielmehr werden die räumlichen Gegebenheiten,

verdeutlicht u.a. durch die auf den Fluchtpunkt hin ausgerichteten

Balustraden und den leicht abgeschatteten Fußboden im Altarbereich,

ausdrücklich hervorgehoben.

Mit Schwerings Blick auf den Altar der

Klosterkirche und die sich ringsum zeigenden überschaubar angeordneten

geometrischen Ornamente aus hellem Schein und braunen Schattenflächen

ist ein Moment festgehalten, im dem

die Maxime Zisterziensischer

Kirchen-Architektur – „dem Licht Raum geben“ – auf neue Weise lebendig

wird.