San Benedetto in Conversano, Apulien

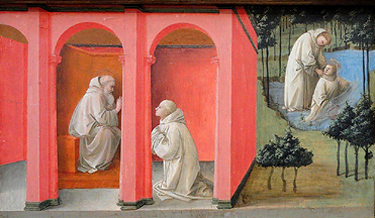

Filippo Lippi, Benedikt befiehlt Maurus die Rettung von Placidus, ca. 1445

Im 2. Buch der Dialoge Gregors

des Großen (540- 604) findet sich die Beschreibung einer höchst

wunderbaren Begebenheit: Eines Tages [lange bevor er dann im Jahr 529

die Abtei Montecassino gründete] weilte der Abt Benedikt in seiner Zelle

[und befand sich vermutlich in jenem Zustand, den die Mönche mit den

Worten „habitare secum“ (lat: wohnen bei/in sich selbst) beschrieben],

als er plötzlich gewahr wurde, daß sein Schüler Placidus beim

Wasserholen in den See gefallen war; eine Woge ihn sogleich erfaßt und

einen Pfeilschuss weit vom Ufer weggerissen hatte. Er rief Bruder Maurus

herbei, erteilte ihm den Segen und den Befehl, Placidus zu retten. Und

da passierte das Wunder: Wie weiland Petrus auf Weisung Jesu übers

Wasser wandelte (Math. 4, 28-29), lief Maurus über die Wellen und

rettete Placidus: Einer der beiden soll der Überlieferung zufolge in

Apulien das Kloster San Benedetto in Conversano gegründet haben.

500 Jahre später wurde in San

Benedetto, um 1100 noch Benediktiner-Abtei, ein Kreuzgang gebaut, von dem noch sechs Arkaden erhalten sind.

Nicht den anderen, größeren, besser erhaltenen Gang, in dem bereits die

strengen Bauvorschriften des Generalkapitels (Cîteaux, 1134) umgesetzt

sind, sondern dieses relativ kleine Teilstück bringt Schwering ins Bild: ein Motiv

aber, dem drei Elemente der zisterziensischen Vorstellungswelt

einverwoben sind.

So verweisen die figürlich

gestalteten Kapitelle des vorderen Abschnitts der Arkadenreihe – ein

Mönch beim Pflügen mit Ochsen / betende Engel – auf Benedikts Credo „ora

et labora“: War es doch vor allem das bei den Benediktinern ins Abseits

geratene „labora“,

das die Mönche um Robert von Molesme (Mitbegründer des

Zisterzienserordens) angetrieben hatte, sich neu zu orientieren, denn:

„Sie

sind dann wirklich Mönche, wenn sie wie unsere Väter und die Apostel von

ihrer Hände Arbeit leben.“

(Regula

Benedicti

48, 8).

Der vom

Kreuzgang umschlossene Garten galt den Menschen des Mittelalters als

„Widerschein des verlorenen Paradieses“. Und es ist denkbar, daß sich

die Nonnen, die 1266 aus ihrem Konvent Sancta Maria de Viridario

(Garten) auf dem Peloponnes hatten fliehen müssen und 1267 die von den

Benediktinern aufgegebene Abtei in Coversano neu besiedeln durften, dem

Innenhof des Klosters mit besonderer Hingabe widmeten. Ob Schwering

diese Vorstellung vor Augen hatte? Auf jeden Fall: Über die Gestaltung

der Flora – wie er z.B. die Arkaden als Fenster nutzt, um die

„erfundenen“ Blüten und Früchte zu vereinzeln, so daß ein Hauch von

kindlicher Anmutung spürbar wird, generell durch die Art und Weise, wie

er Präzision und Innigkeit verbindet – vermittelt sich etwas von der

inneren Haltung, die die Nonnen beim Hacken und Graben in ihrem „Garten

Eden“ getragen haben mag.

Bernd Schwering, San Benedetto in Conversano, Bildausschnitt 1

Bernd Schwering, San Benedetto in Conversano, Bildausschnitt 2

Bernd Schwering, San Benedetto in Conver- sano, 40 x 40 cm, 2013

Die o.a. Rettungs-Legende läßt sich lokalisieren. Gemeint ist das Kloster San Benedetto in Subiaco, das auch „Sacro Speco“ genannt wird. Und diese „Heilige Grotte“ – sie liegt heute im Inneren der Abtei – könnte man als den Geburtsort des „habitare secum“ bezeichnen.

Die Benedikt-Grotte im Kloster

Hier nämlich, in einer abgelegenen Felsenhöhle, hatte sich der junge Benedikt (um 500 etwa) für 3 Jahre als Eremit eingenistet, um jenen Zustand einzuüben, und zwar „allein, unter den Augen Gottes, der aus der Höhe herniederschaute.“ (Gregor I.) Auch wenn sich das ora et labora der Mönche primär in der Gemeinschaft vollzog, gab es gerade bei den Zisterziensern immer wieder Phasen, in denen die Idee des eremitischen Lebens stärkere Attraktivität entfaltete.

Interessant ist in dem Zusammenhang, daß die

Mittelalterforschung mit Blick auf die Jahrzehnte um 1100 einen

Mentalitätswandel konstatiert: einen „Individualisierungsschub“

verbunden mit dem „Erwachen des Gewissens“, der zügig auch die Abteien

erfaßte, da hier einzelne Elemente dieser Veränderung – Benedikts

„habitare secum“ – bereits gelebt bzw. vorgedacht waren. Es wuchs die

Überzeugung, daß das Seelenheil durch stringente Einhaltung der

klösterlichen Rituale allein nicht zu gewinnen war; von nun an sollte

jeder Einzelne seine innere Einstellung, die Tiefe seines Glaubens

selbst kontrollieren: in Zurückgezogenheit und Stille, wie sie auch die

Nischen und Ecken eines

Kreuzgangs bieten.

Beim Durchstreifen der Klosteranlage in Conversano wird

Schwering am Kreuzgang in

einen Bereich geraten sein, dessen Anhauch von besonderer Intimität

seine Aufmerksamkeit bindet; der ihn anregt, den Komponenten dieser

Wirkung nachzuspüren, sie,

wo erforderlich, durch gezielte Eingriffe zu verdeutlichen, so daß im

Bild eine Örtlichkeit sichtbar wird, die man als Idealversion einer

solchen Stätte kontemplativer Stille sehen kann, versehen zudem mit

diskreten Hinweisen zur Genealogie dieser spezifischen Klausur:

Den Arkaden-Abschnitt zeigt er in "Naheinstel-lung". Der

Betrachter ist nicht Außenstehender, sondern wird quasi im Gang

postiert; hat Mauerwerk, Säulen, die Verzierungen der Kapitelle direkt

vor Augen und das vom Sonnenlicht überstrahlte Ende des Ganges wie auch

das im Schatten liegende Gewölbe klar im Blick. Während sich die Dinge

in den Stützfotos wegen des dort herrschenden leicht dunstigen

Streulichts etwas entziehen, geraten sie im Bild – bei klarer, direkter

Beleuchtung, also auch Schärfung der Konturen – in Berührungs-Nähe. Die

waage- und senkrechten Kanten der Brüstung wie auch

die deutlich umrissenen Pfeiler, Säulenfüße und Rundbögen in

ihrer betont dreidimensionalen Präsenz, suggerieren Räumlichkeit, besser

gesagt: vermitteln Innenraum-Gefühl, eine Empfindung, die durch den

Blick nach draußen verstärkt wird. Kurzum: Es entsteht der Eindruck, als

habe Schwering imaginierte visuelle Wahrnehmungen der in ihren Grotten

hausenden Einsiedler in

seine Darstellung des Kreuzganges einbezogen. Oder ergeben sich – über

die Umsetzung komplexer Beobachtungen – derartige Verknüpfungen

zwangsläufig?