Von Raoul

Hausmann gibt es eine mittelprächtige Kunst-Definition. Aber sie führt

schnell und ohne Umstände zum Thema meiner Einführung. Es sind nur zwei

Zeilen und die lauten so: „Ja, wissen Sie denn nicht, daß die Kunst“ –

Sie werden gleich merken: hier spricht

Herr Hausmann –„ja, wissen Sie

denn nicht, daß die Kunst eine schöne weibliche Gestalt ist, ohne

Kleidung, und daß sie darauf rechnet, ins Bett genommen zu werden?“

„Erotik“ heißt das

Stichwort, das hier indirekt zur Verfügung gestellt wird, und damit bin

ich bei Johannes Müller-Franken und seinen Arbeiten. Von den ersten

Stillleben nämlich aus dem Jahre 1983 bis hin zu „Piazza Manzini“: Die

erotische Komponente – so könnte man sagen – ist immer dabei.

Stilleben mit Pampelmusen, 1983

Sie zeigt sich

– verdeckt, versteckt, indirekt – an der fast taktilen Wirkung der frisch

gebügelten Tischdecke des Pampelmusen-Stilllebens und ist konkret

anwesend bereits in dem großformatigen Diptychon „Mann und Frau“. Es

handelt sich um die Neuauflage eines Motivs, das unter der

Bezeichnung „Traum des Ritters“ in der Kunstgeschichte mehrfach, u.a.

von Raffael, bearbeitet wurde und hier die Funktion hat, die Darstellung

des spezifischen Reizes von Stoffen thematisch zu binden. Wie in den

Variationen der Alten Meister, stellt auch bei Müller-Franken die

weibliche Gestalt einen Engel dar. Auch ohne Flügel gewinnt sie ihren

Status als „himmlisches Wesen“: durch die Faszination nämlich, die von

ihrer unirdischen Erscheinung ausgeht.

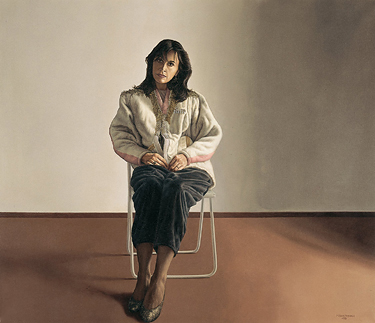

Bildnis Anna, 1985

Einen Schritt

weiter, in „Bildnis Anna“, einem Porträtauftrag, ist die erotische

Komponente mehr als nur sichtbar. Sie führt Regie: Anna sitzt nicht in

einem gemütlichen Sessel, sondern – und da zeigt sich bereits das

Regie-Konzept – auf einem

zierlichen Klappstuhl: Sehen Sie sich diesen Stuhl noch einmal an und

Sie werden sofort spüren: Konstruktion und Größe verlangen eine doppelte

Anstrengung von der eleganten Anna. Um eine legere Haltung anzubieten,

was ihr offensichtlich vorschwebt, ist sie zu höchster körperlicher

Konzentration und gleichzeitig zur Kaschierung dieser Anspannung

gezwungen. Ungewollt, aber evoziert durch den unbequemen Stuhl, bringt

sie etwas von ihrer Person zum Ausdruck.

Was sie über sich im

Zuge dieser Begegnung mit dem Maler – vermittelt durch ihr Outfit –

bekanntgeben will, wird von Müller-Franken aufgenommen und diskret

verstärkt: Der flauschige Stoff der Kleidung (unwillkürlich denkt man

das Wort „Kindermäntelchen“) versorgt die dargestellt Figur mit einer

weichen Umhüllung: mit einer durchaus erotischen Wirkung. Er betont

zugleich die Privatheit, die Intimität der Porträtsitzung. Aber dieser

erste Eindruck wird etwas korrigiert: Durch den mondänen Schnitt vor

allem der Jacke, durch die Stofffülle, die delikate Farbigkeit. Durch

die Applikationen und den dezent-kostbaren Schmuck geraten Distanz

schaffende Faktoren ins Spiel, ins erotische Spiel.

Frau mit Fahrrad II,1989

Die sich

anschließenden Arbeiten zweigen seine Protagonisten bei alltäglichen

Verrichtungen. Die Kellnerin spannt den Sonnenschirm auf, ein Fahrrad

wird die Treppe hochgetragen. „Vor dem Spiegel“ wirft eine Frau den sog.

letzten Blick auf ihre Ausstattung, eine Küchenhilfe füllt Nudeln in

Plastikschalen.

Was bereits bei

„Anna“ und dem modernen Engel zu spüren ist, die erotische Aufladung

nämlich der jeweiligen Situation über eine nahezu haptische Wirkung der

diversen Kleidungsstücke, wird in diesen Bildern auf subtile Weise

gesteigert. Von den leicht bewegten Kleiderfalten der Fahrradträgerin

geht, als habe Müller Franken seine Farben mit Eau de Parfüm

angereichert, ein das Sensorium attackierender Reiz aus. Gleichermaßen

effektvoll – und auch hier scheint ein spezielles Aphrodisiakum

mitzuhelfen – wird die in einem dünnen, durchsichtigen Plastikhandschuh

steckende, Zöpfli umfüllende Hand der Küchenhilfe vorgeführt!

Mensa, 1992

Aber schon hier

erhält das früh aufscheinende Interesse an Textilien, an Stoffen

generell, indem deren erotisches Potential zur Vitalisierung und

Wirkungssteigerung des Ausdrucks eingesetzt wird, eine erweiterte

Bedeutung: Die von den Figuren ausgelösten Affektion erfaßt nun auch die

Dinge der Umgebung. Puderquast

und Lippenstift, die da „Vor dem Spiegel“ auf dem Waschbeckenrand

stehen, sind nicht mehr unter dem Aspekt der Nutzanwendung gesehen,

sondern sie wirken in ihrer farbig-plastischen aufreizenden Eleganz wie

erotische Statuetten.

Daß Müller-Franken

die Statusveränderung dieser an sich ja profanen Gegenstände via Erotik

im Bad vornimmt, in dem Atelier

gewissermaßen, in dem Schönheit – all…täglich, wenn man so will

–„hergestellt“ wird, und zwar unter zielsicherer Verwendung von

Gestaltungs- bzw. Verfremdungsmitteln, wie sie auch Maler in ihrer

Werkstatt einsetzen, unterstreicht auf ironisch-tiefsinnige Weise die

Lebensnähe und Vitalität seines künstlerischen Ansatzes.

Vor dem Spiegel I, 1990

Hier ist die

Nobilitierung der Dinge, ihr besonderes In-Erscheinung-Treten, noch an

das spezielle Ambiente eines Badezimmers gebunden. Später erfaßt dieser

Blick des Liebenden auch andere Situationen, mehr noch: Er wird – in

Erweiterung der erotischen Komponente – zum Ferment, zum

konstituierenden Element seiner Arbeit.

Bis 1990 erscheinen

meist weibliche Einzelfiguren auf der Bildfläche.

Mit Gemälden wie „Charles II“, in denen jeweils mehrere Personen

gezeigt sind, gelingt Müller-Franken der Schritt zur Darstellung

komplexerer Situationen. Was sofort ins Auge fällt: Im Gegensatz zu

Kellnerin und „Küchenhilfe“ agieren

die Protagonisten außerhalb des Berufslebens. Entsprechend

verändert hat dich die Ausstattung: Elegante, voluminöse Lederjacken,

raffiniert ramponierte Jeans im Designer-look, exotische Stoffmuster an

Röcken und Blousons, lässig übergeworfene Jeans-Jacken in reizvollem

Kontrast zu Taft und Seide etc. Dazu Schmuck in allen Variationen und

natürlich – was Föhn und Festiger hergeben –Haarpracht in kunstvoll

gebändigter Wildheit.

Nach dem ersten

Blick und evoziert durch das Festival der Textilien, Accessoires und

Frisuren, könnten die Assoziationen in Richtung Laufsteg wandern. Aber

die Beteiligten unterbinden diesen Ausflug.

Ihre Gesichter signalisieren in jeweils individueller Ausprägung

, daß es nicht um Modefiguren, sondern um wirkliche Personen geht.

Zeigten sich die Figuren vorher in nahezu meditativer Ruhe

(„Küchenhilfe“), wird die Situation nun, in „Charles II“ z.B.,

dramatisch, opernhaft dramatisch! Und es fällt nicht schwer, die Szene

als den Höhepunkt eines 3. Aktes mit anschwellend schriller

Orchestermusik zu imaginieren.

Charles II, 1993

„Charles“: Aus dem

Eingang der Diskothek fällt Neonlicht. Der magische Schein erfaßt die

zwei jungen Frauen und überzieht sie mit bläulich weißer Lasur. Ihre

Kleidung absorbiert die grelle Strahlung, versetzt die farbigen Muster

in kaltes Funkeln und bringt auf den Gesichtern, die das Neonlicht

reflektieren, die kalte Wut zum Vorschein.

Sie haben „Charles“

verlassen. Gezeigt wird der Moment, in dem sich die Mädchen noch einmal

umdrehen und den Eingang fixieren. Was drinnen passiert ist, weiß man

nicht. Aber daß etwas passiert ist, daß sie buchstäblich geladen sind

mit dieser für sie offensichtlich unerhörten Begebenheit und dem

sicheren Gefühl, nichts tun zu können, bringen Gesicht und Körper auf

explosive Weise zum Ausdruck.

Das in der Bildmitte

postierte Mädchen steht dem Eingang frontal gegenüber, den Oberkörper,

wie um Abstand zu gewinnen, ein Stück zurückgebogen. Ihr eindringlicher

Blick, zusätzlich mit Intensität aufgeladen durch den waagerecht nach

von geschobenen Kopf, heftet sich fest an einen bestimmten Punkt im

Inneren des Raumes, als wollte sie per Willensakt das Erscheinen einer

Erklärung erzwingen.

Die zweite Person –

sie wirkt zusammengestaucht durch das vorangegangene Ereignis – steht in

gebeugter Haltung an der Bordsteinkante. Aus der Krümmung heraus dreht

sie ihren Kopf in Richtung des blauen Portals. Man sieht die fest

aufeinander liegenden Lippen, die weiß aufblitzenden Augen und ist

sicher: Die will keine Erklärung, die will den Laden in die Luft

sprengen.

Sie tut es nicht! So

wie das Bild nichts darüber aussagt, was sich in der Diskothek konkret

abgespielt hat, so gibt es auch hinsichtlich der Fortsetzung keine

Information. Das Ereignis lädt sie mit Emotionen auf, doch die gestaute

Erregung entlädt sich nicht. Sie bleibt bei den Figuren. Man kann es

ablesen an der Intensität der Farben, an der auf den

Ausdrucksschwerpunkt hin stilisierten, suggestiv formulierten

Körperstellung. Sie bleibt bei den Figuren und wird umgesetzt in

Bildkraft.

Dabei gelingt

Müller-Franken etwas Besonderes, etwas – bezogen auf heutige Malerei –

höchst Ungewöhnliches: Seine Figuren werden nicht durch Überzeichnung

entindividualisiert, also nicht zu einem Typ degradiert oder gar in die

Nähe von Karikaturen gerückt. Vielmehr bleibt die Integrität der

dargestellten Personen ausdrücklich erhalten, ebenso ihre durch den

Blick des Künstlers entdeckte spezifische Schönheit.

Nachtrag aus dem

Katalogtext zu „Visionen des Wirklichen“ (Viersen,2002): Als Kind gerät

Johannes (Müller-Franken), während er vom 2.Stock runter auf die

herbstliche Straße kuckt, in den Bann eines größeren Mädchens: „ Die

Haare aschblond und schulterlang, den Kopf leicht in den Nacken gelegt,

so daß ich ihr etwas gerötetes Gesicht sehen konnte. Ihr Anorak nicht

nagelneu und in dem gleichen undefinierbaren Grüngrau der Umgebung; ihre

Wollstrumpfhose von ebenderselben Farbe. Ihr leicht ausgestellter

knielanger Rock aber war rotkariert, und zwar in mehrerlei Tönen Rot,

davon einige leuchtend mit etwas Schwarz und Weiß dazwischen. […] Trotz

der engen Chromatik der Farben und trotz des halbdämmrigen Lichts hatte

die optische Erscheinung dieser zügig gehenden Figur Klarheit und

Schärfe besessen: Es ist in dieser Komplexität mein erstes erinnerbares

Erlebnis mit einer (weiblichen) Figur und heute, mit Anfang Vierzig,

nehme ich solche und in ihrer Struktur ähnliche Situationen genauso wahr

wie damals mit dreidreiviertel Jahren.“