| Fritz Koch: Weltbild im Maisfeld | ||

|

||

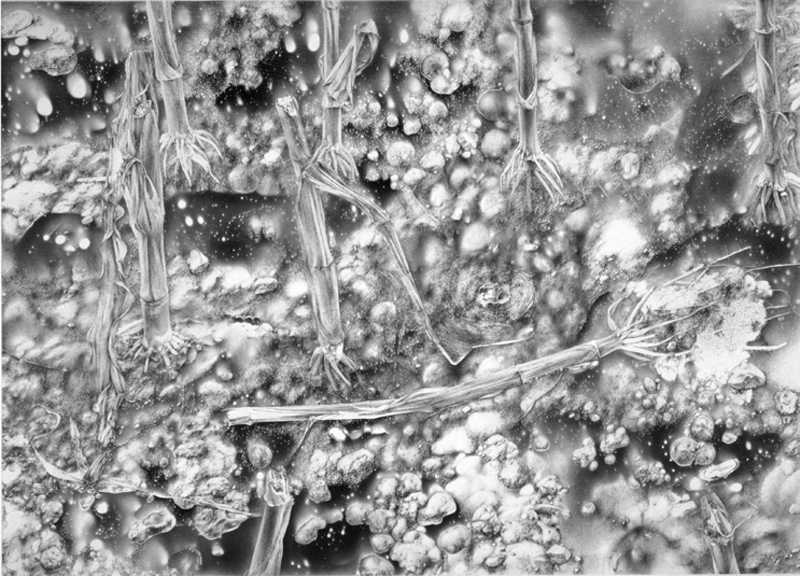

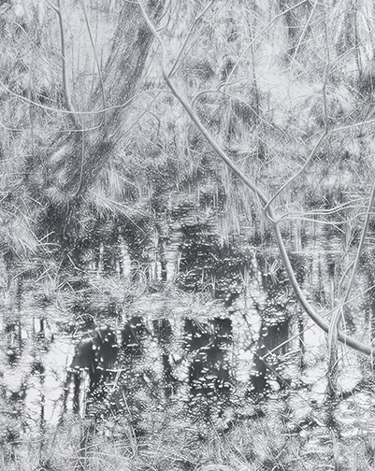

| "Maisfeld", Graphit, 51,6 x 71,8 cm, 1980/87 | ||

|

Meinen

Anmerkungen zu Fritz Koch möchte ich

drei Kurzinformationen vorausschicken: 1.

Wenn

man die Tür zu seinem Atelier öffnet, fällt der Blick nicht auf

Zeichnungen und Bilder, sondern – und das war bei meinem ersten

Besuch schon überraschend

– auf ein

ziemlich opulentes, aus Snare- und Base Drum, High Head, Right

Cymbal, Crash, Cowbell und zwei Toms bestehendem Schlagzeug. –

Vielleicht, so könnte man denken, eine Reminiszenz an vergangene

Pubertätsträume? Nein, durchaus nicht! Das Aggregat ist nach wie

vor in Betrieb, und zur Zeit interessieren ihn

verschiedenartige, gleichzeitig ablaufende Rhythmen, sogenannte

polyrhythmische patterns. 2.

Im Spätsommer Jahres 2003 war ich mit Fritz Koch auf einer

Bergtour in Graubünden. Dabei zeigte er sich als höchst

eigenwilliger Mitwanderer. Keine Begeisterungsrufe während des

morgendlichen Aufstiegs; keine Reaktion auf schöne An- und

Aussichten; Enzian, Almrausch, Mücken-Handwurz, die Highlights

der Alpenflora: auch die keiner Erwähnung wert! Dann aber, zwei-, dreihundert Meter über der Baumgrenze, angesichts

grüngrauschwarzer Schutthalden, Steinschlagrinnen und

zerklüfteter Felsformationen, deren Risse, Verschiebungen,

Spalten und Falten – ich gebe es ja zu –

sensationelle Texturen und Musterungen, also

visualisierte

Rhythmen aufwiesen, da geriet er in Stimmung, d.h., – Stativ

immer dabei –: er fotografierte. 3.

Auf der Suche nach einem seine Kunst betreffenden

Schlüsselerlebnis, nach frühen Prägungen also oder anders

gesagt: nach entscheidenden Momenten, in denen sich – mit Dürer

gesprochen – die „inwendige figur“ konstituiert, deren

Materialisierung, Objektivierung später Ziel künstlerischer

Anstrengung wird, stößt man auf entscheidende Anhaltspunkte

bereits in der frühen Kindheit, die Fritz Koch auf einem

Bauernhof in Schwarmstedt nahe der Leine verlebte. Die

alljährlichen Überflutungen im Vorfrühling mit weggeschwemmten

Misthaufen, vergammelten Rüben auf morastigen Feldern, mit

nassen Füssen in vollgelaufenen Gummistiefeln,

Kleintierkadavern, die im Gestrüpp und an Zäumen hängen bleiben,

wenn das Wasser zurückweicht, aber auch die Arbeit, die Mithilfe

beim Rübenverziehen, Kartoffeln sortieren etc., das frühe

Eingebundensein kurzum in die elementaren Vorgänge vom Säen bis

zur Ernte, wie sie – völlig unsentimental – in einer

Agrarlandschaft ablaufen: dies alles und zunächst aus

Kinderkopfhöhe wahrgenommen, scheint bei ihm bis heute

nachzuwirken. Mais, Kartoffeln, Runkelrüben! Daß sich Fritz Koch mit solchen Sujets auseinandersetzt, seine Bildgegenstände – als würde er beim Zeichnen in der Furche liegen – aus allernächster Nähe erfasst und dabei Details aufnimmt, die nie zuvor in solcher Präzision dargestellt wurden, hängt zweifellos mit dieser früh begründeten Affinität zusammen.

Über Kindheitserinnerungen sprechend, berichtet Koch von einem flachen sumpfigen Tümpel, der sich in seinem Bewusstsein eine

gewisse Leuchtkraft erhalten hat. Dieses kleine Gewässer – man

kennt die akustisch-visuellen Reize solcher Örtlichkeiten –

ist von ihm als eine

Situation erlebt worden, „wo die Dinge“, so hat es Jean Liedloff

formuliert, „waren, wie sie sein sollten“, wo eine tief

empfundene Übereinstimmung bestand: „Ich habe nie versucht“, so

Koch, „diesen Ort gewissermaßen zu porträtieren. Dennoch glaube

ich, daß meine Zeichnungen sich in sehr spezifischer Weise zu

dieser frühen Prägung verhalten. Sie zieht sich leitmotivisch

durch meine gesamte Arbeit.“

Das Realisieren also polyrhythmischer Muster via Schlagzeug, das Fotografieren ausschließlich bestimmter, vielfältig gegliederter Texturen, das Idolisieren eines Tümpels als des Künstlers Kinderstube sozusagen: mit diesen biografischen Momentaufnahmen möchte ich andeuten, daß eine besondere Affinität zu komplexen rhythmischen Strukturen besteht, um die es natürlich auch und selbstverständlich in Kochs Zeichnungen geht, an denen er Monate lang, bei größeren Formaten über Jahre hinweg arbeitet. Die minutiöse Darstellung zielt also nicht auf hypertrophierte Kartoffel-

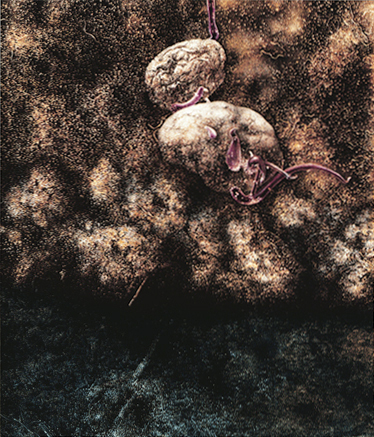

"Hohenesch", 1992 (Ausschnitt)

und

Maisstauden-Mimesis, auf moderne Mopsverdoppelung, hat nichts zu

tun mit den perfekt welkenden Tulpen niederländischer

Vanitas-Stillleben, zielt ebenso wenig in Richtung Oelze gehende

Bilderfindungen, sondern dient dem Versuch, solche

Strukturen bis in allerfeinste Verzweigungen aufzudecken

und zum Vorschein zu bringen, d.h., jener Kongruenz

nachzuspüren, sie – via Kunst – zu

reaktivieren bzw.

herzustellen.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, weshalb er sich vor allem mit der Metamorphose verrottender Pflanzen und Tierkadaver beschäftigt. Die verschiedenen Stadien nämlich, die Kartoffeln, Runkelrüben oder Boviste bis zum Zerfall in ihr materielles Substrat durchlaufen, bieten fortgesetzt filigraner werdende Abwandlungen jener Strukturen, die bei ihm diese ganz besonderen Resonanzen auslösen. Zunehmend stärker geht er dabei über das hinaus, was ihm Kraut und Rüben an Gestaltungsvorschlägen anbieten. Er integriert eigene Formerfindungen, so daß Bilder einer quasi verwandtschaftlichen Beziehung entstehen, wobei ich ausdrücklich auf Ludwig Tieck und sein poetisches Statement „Blumen sind uns nah befreundet, Pflanzen unserm Blut verwandt...“ verweisen möchte. Es sind Bilder, die, wie es Astrid Brandt formulierte, „Momente des Glücks“ evozieren können – wie Musik, die uns besonders nahe geht. Koch selbst spricht in dem Zusammenhang von glücklichen Augenblicken der Kongruenz, die sich einstellen, wenn im Zuge der Arbeit erste Details seiner minutiös gezeichneten Grafit-Landschaften Gestalt annehmen. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, daß die verwandtschaftlichen Beziehungen ziemlich weit reichen. Zudem zeigt sich, daß wir es hier mit modernsten Naturbildern zu tun haben. Ein paar Beispiele: Sie stehen, meine Damen und Herren, vor der Kochschen „Agrarlandschaft“ und durch die Art der Gestaltung werden Ihnen darüber hinaus, wie aus weiter Entfernung fixiert – Stichwort „Satellit“ – landschaftliche Großereignisse gezeigt: ausbrechende Vulkane, aufgetürmte Wellen im Moment des Überschlags, Wüsten oder Schwemmland, das in Dürre erstarrt. Oder Sie betrachten das „Maisfeld“, die von Sand überwehten Gesteinsaufwürfe, die zu dunklen Mulden ausgetrockneten Pfützen, die Reflexe auf eingeschlossenen Kieseln und Sie haben zugleich – als sähen Sie durchs Mikroskop – Zusammenballungen von Bakterien vor Augen.

|

|

xxxx

Die Darstellung

schließlich des Abplatzens feiner Knochensplitter evoziert zwei

höchst unterschiedliche Vorstellungen: „Sonnen-Protuberanzen“

die eine, „Zellteilung“, die andere. D.h., es ergeben sich

Verbindungen zu Bildern und Modellen, wie sie von

Molekular-Biologen oder, einen Schritt weiter, von

Atom-Physikern erstellt werden, und zugleich meint man, durch

Superteleskope sehend den „Ozean der Stürme“, den „Tarantel“-

oder „Krebsnebel“ zu erkennen: Angesiedelt sind die Sujets – was

auch in den Titeln zum Ausdruck kommt – im

Mesokosmos,

in der für uns (mit „unbewaffneten Auge“) sichtbaren

Welt. Zugleich ergeben sich über die Form der Darstellung

Verknüpfungen zu Modellvorstellungen, die moderne

Naturwissenschaftler über

Mikro- und Makrokosmos

entwickelt haben.

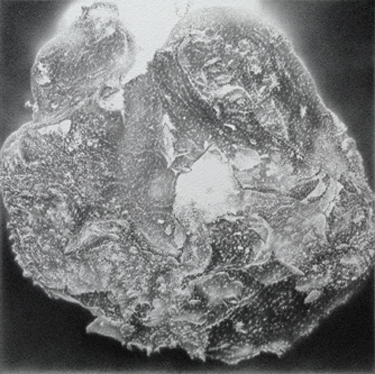

Interessant ist in dem Zusammenhang die

2017 entstandene Zeichnung eines zerfallenden Bovisten, der Koch

den Titel „Churyumov Gerasimenko“ gegeben hat. Der Titel bezieht

sich auf den von Klym Churyumov und Svetlana Gerasimenko

entdeckten und nach ihnen benannten Kometen, der sich in ca. 600

Mill. km Entfernung von der Erde bewegt. Zuviel Ehre für einen

Bovisten? Aus nächster Nähe ins Auge gefaßt, werden auf dessen

Oberfläche eine Fülle differenzierter Texturen sichtbar, wie sie

– was die strukturelle Vielfältigkeit betrifft – auch auf den

Fotos der Raumsonde „Rosetta“ auftauchen, die den Kometen

begleitet hatte. Was sich dem Betrachter früherer Arbeiten

allein via Assoziation vermittelt (Abplatzen feiner

Knochensplitter → Sonnenprotuberanzen), wird hier durch den

Bildtitel avisiert: Daß es natürlich um die hochdetaillierte

Formulierung eines komplexen organischen Gebildes – hier eines

Bovisten – geht, zugleich aber oder darüber hinaus um die

Fixierung allumfassender, universeller Strukturen, die sich

ausbilden bei interstellaren Prozessen ebenso wie bei der

sukzessiven Auflösung eines Bovisten.

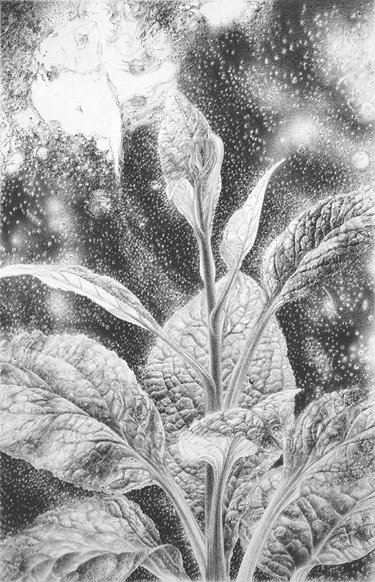

Weltbild im Maisfeld: Die Arbeiten der

80er und 90er Jahre zeigen – abgesehen von der spektakulären

Eins-zu-eins-Darstellung einer vertrockneten Königskerze

und weiteren Einzelobjekten (Fuchskadaver, Roter Fingerhut kurz

vor der Blüte, Kürbis kurz vor der Ernte) – primär

landwirtschaftliche Areale in herbstlichen Zustand, also mit

Maisstrünken, Kartoffelkraut und Runkelrüben.

"Tunguska", 2015 - (Ausschnitt)

xxxx xxxx

In beiden Arbeiten gibt es keinerlei Anhaltspunkte für

menschliches Eingreifen. Organische und anorganische Natur sind

unter sich! Dabei werden einzelne Pflanzen – Erlen, Sumpfgräser,

Schilfrohr – als vegetative

Individuen sichtbar, zeigen sich in dezenter,

geheimnisumwitterter melancholischer Anmut. Anschaulich wird

aber zugleich, wie sie – verwoben miteinander – die spezifische

Aura der jeweiligen Landschaft entstehen lassen, die sich von

den in einem Hamburger Naherholungsgebiet entstandenen

Stützfotos, von den konkreten

Anblicken also,

entfernt haben und eher als Projektionen, als

„Veröffentlichungen“ innerer

Bilder zu sehen sind: Von Kindheitserinnerungen durchwirkt,

klar; gleichermaßen stark aber auch von Gestaltungen geprägt,

auf die man in „weit entfernt“ liegender Wildnis stoßen könnte.

Nicht von ungefähr tragen die Zeichnungen Titel, denen etwas

Legendäres anhaftet:

Tunguska und Hinter

Tobolsk.

Schlußbemerkung: Angesichts des nur noch in

Terabytes zu messenden Zuwachses an Datenmaterial über die Natur

erscheint das in ihr gesuchte

Erlebnis, sich die

Gefühle bzw. Vorstellungen des Abgetrennt-Seins von der Welt

durch Fauna, Flora, Wind und Wetter wenigstens

kurzfristig vertreiben zu lassen, kaum noch möglich zu sein. Was uns

aber – früher oder später – aus der Bredouille helfen könnte,

ist die Verknüpfung von ästhetisch-emotionaler Einsicht und

wissenschaftlicher Erkenntnis. In Kochs Arbeiten deutet sich

eine solche Synthese an. Mit Superlativen sollte man vorsichtig

sein. Aber hier riskiere ich einen: Was die Originale zeigen,

die verpixelten Abbildungen seiner Grafit-Landschaften jedoch

allenfalls andeuten: Unter den Außenseitern der Kunstszene ist

Fritz Koch groß- und einzigartig!

Einführung in die Ausstellung im

„Kubus“, Hannover (2004) + Ergänzungen (ab 2015) |

| HOME | ||

.jpg)